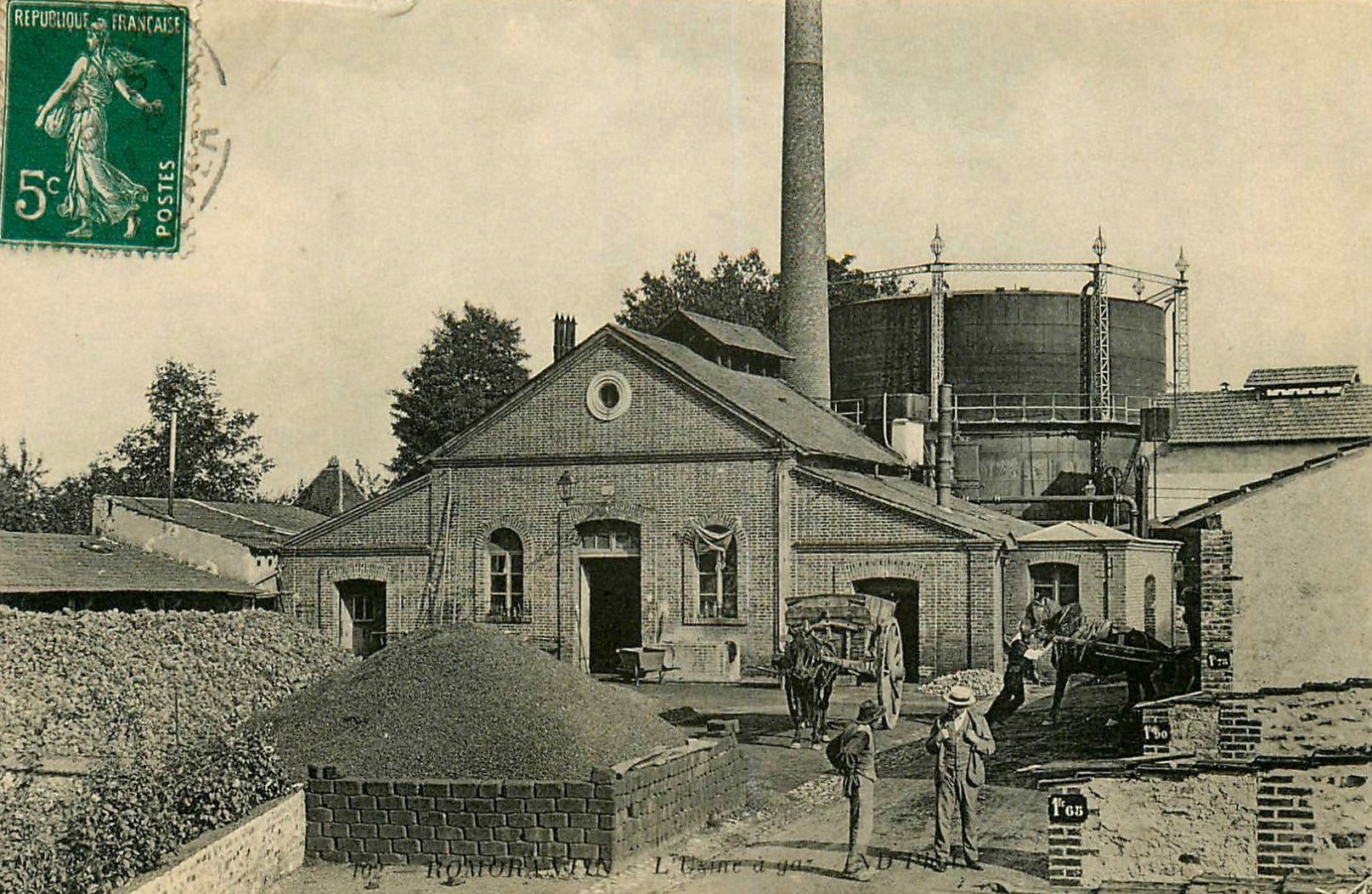

Entre 1901 et 1903, des usines à gaz acétylène se sont installées dans les faubourgs de Mondoubleau, de Cloyes-sur-le-Loir et la Bazoche-Gouet pour produire le gaz alimentant les réverbères de la ville.

Les voisins de ce type d’usines à gaz étaient souvent préoccupés par les risques d’explosion.

Pour répondre à ces inquiétudes, les premières normes de sécurité établies en France ont été spécifiquement conçues pour les installations gazières en milieu urbain

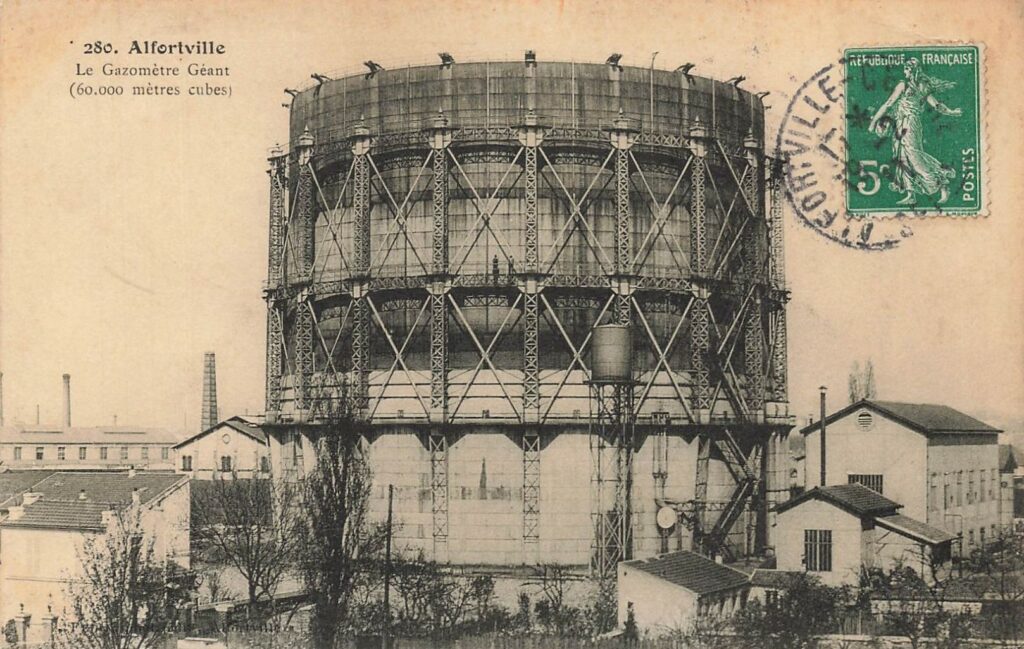

A Paris, au début des années 1820, l’installation de gazomètres pour le gaz d’éclairage était source de mécontentement, notamment de la part des riverains.

Les gazomètres étaient des réservoirs de gaz situés à proximité des lieux de consommation. Ils permettaient de stocker le gaz produit en journée dans les usines pour l’utiliser ensuite, principalement la nuit.

La critique ciblait notamment un gazomètre géant de 6 000 mètres cubes conçu par l’industriel Antoine Pauwles. La population jugeait le risque d’explosion important et demandait son déménagement hors de Paris.

Pour apaiser cette controverse, un rapport fut commandé par le ministre de l’Intérieur à l’Académie des sciences. Ce document préconisait des mesures à mettre en œuvre pour sécuriser l’installation. Une ordonnance de 1824 éleva ces recommandations à un statut de normes à respecter par les exploitants.

C’était une victoire pour Antoine Pauwles. En effet, même si de nouvelles contraintes s’imposaient, l’éloignement des gazomètres hors des villes n’était finalement pas demandé et leur capacité maximale n’était pas limitée.

La publication de cette norme était la traduction d’une volonté politique qui semble encore d’actualité. Pour ne pas entraver l’essor industriel, la puissance publique légitime le fait accompli et tente de maitriser le risque en l’encadrant. Ainsi, les discussions actuelles sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et les efforts pour la réguler à travers des directives européennes reflètent la même intention.

Ainsi, en 1901, le préfet de l’Aube s’intéressa à l’installation d’une usine à gaz acétylène dans la ville de Villenauxe. Il imposa lors de la construction de cette usine plusieurs règles de sécurité.

Notamment : « Il sera interdit de pénétrer dans cet atelier avec un feu sous une forme quelconque ». Ainsi, les manipulations doivent se faire en plein jour, ou avec l’aide d’une lanterne placée à l’extérieur de l’usine. De la même manière, le carbure de calcium devait être conservé dans un lieu isolé et ventilé où il était interdit d’entrer « avec un feu sous une forme quelconque ».

Ce type d’usine avait aussi besoin d’une fosse de décantation à l’air libre. Des plaintes ne manquèrent pas d’être déposées concernant des émanations se dégageant lors de la fabrication du gaz, l’odeur pouvant être sentie jusqu’à plusieurs centaines de mètres par vent fort. Les habitants craignaient un risque pour leur santé.

Le comité hygiène publique et salubrité de l’arrondissement de Nogent-sur-Seine fut saisi. Il voulut être rassurant. Il rappela que « les usines à acétylène sont classés en deuxième catégorie des bâtiments insalubres dont l’éloignement n’est pas rigoureusement nécessaire ».

Tout en reconnaissant que l’acétylène pouvait donner mal à la tête, il affirma qu’il n’y avait pas de danger pour la santé des riverains. Il préconisa la plantation d’arbres autour de l’usine pour empêcher l’odeur de se répandre.

Pourtant des émanations de l’usine à gaz s’échappaient bel et bien dans l’air. Elles pouvaient aussi s’infiltrer et polluer les sols si le bassin de décantation n’était plus étanche. Aujourd’hui, les anciennes installations industrielles susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols sont représentées sur la carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS).

Cette base de données n’est qu’un inventaire historique. Elle a été créée dans un objectif d’information sur les risques pour la santé publique et l’environnement. Elle ne préjuge pas de la pollution effective des sols des établissements recensés.

Le site de Mondoubleau y est recensé contrairement aux usines de Cloyes et la Bazoche-Gouet.

Cette anecdote illustre l’évolution de la perception des risques dans la société française. Initialement, l’attention était portée sur les risques immédiats, tels que les explosions, qui préoccupaient les voisins des usines à gaz.

Par la suite, les préoccupations se sont étendues aux risques plus lointains pour la santé humaine, comme les émanations de gaz pouvant être senties à plusieurs centaines de mètres.

Enfin, la prise de conscience des risques systémiques pour l’environnement a émergé, notamment avec la pollution des sols causée par les anciennes installations industrielles.