Une saga judiciaire sur une dizaine d’années. Des condamnations jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Le principal accusé en fuite. Un étrange suicide. Des centaines d’épargnants abusés. Des dizaines de communes prises au piège de contrats douteux.

Telle est la sombre affaire dans laquelle Mondoubleau, Cloyes et la Bazoche-Gouet se sont engluées.

L’éclairage des rues, à la nuit tombée, est une préoccupation des grandes villes depuis le XVIII siècle. Tout d’abord réalisé par des lampes à huile, l’éclairage public s’est ensuite appuyé sur les becs à gaz avant de se tourner finalement vers l’électricité.

C’est le « gaz de ville » que choisirent Mondoubleau, Cloyes et la Bazoche-Gouet pour éclairer leurs rues, au début du XXième siècle.

Les premiers becs de gaz étaient déjà apparus à Paris en 1816. Le gaz utilisé n’était pas du gaz naturel extrait du sol, mais un gaz manufacturé.

La découverte de la fabrication du gaz est souvent attribuée à un français. C’est en 1797 en effet, que Philippe Lebon démontra l’intérêt industriel du gaz qui résultait de la carbonisation du bois.

Très rapidement, le « gaz de houille » fut préféré à ce « gaz de bois ». Le gaz de houille est le produit de la transformation de la houille en coke par gazéification du charbon. Le « gaz de houille » fut largement utilisé, notamment pour le chauffage, avant d’être remplacé par le gaz naturel vers 1960.

Mais Mondoubleau, Cloyes et la Bazoche-Gouet préfèrent quant à elles l’acétylène, un autre gaz manufacturé.

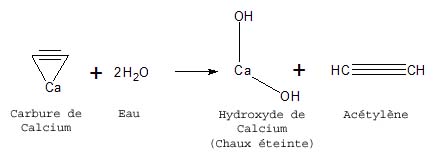

L’acétylène est un carbure d’hydrogène (C2H2) obtenu à partir du carbure de calcium (C2Ca). Les pierres de carbure de calcium (CaC2) sont formées par l’action de la chaux sur du charbon dans un four porté entre 2500 et 3000 °C.

Dans une usine à gaz, l’acétylène est produit en faisant tomber goutte à goutte de l’eau sur des pierres de carbure de calcium.

Ce gaz est ensuite distribué par des tuyaux dans les rues pour alimenter les becs et éventuellement des clients privés.

Le choix du gaz acétylène se justifiait par sa capacité d’éclairage quinze fois plus élevée que celle du gaz de houille.

En 1905, environ 1200 villes étaient éclairées par le gaz grâce à 844 usines à gaz dont 86 à acétylène.

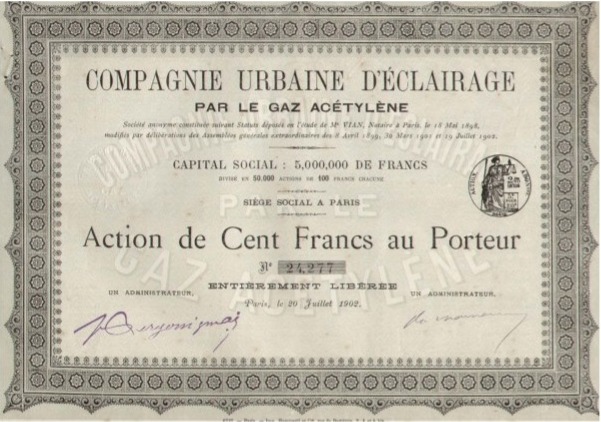

Entre 1901 et 1903, Mondoubleau, Cloyes et la Bazoche-Gouet confièrent l’éclairage de leurs rues à un même concessionnaire : la Compagnie Urbaine d’Eclairage par le Gaz Acétylène, plus couramment appelée « L’Urbaine Acétylène ».

Ainsi, l’Urbaine Acétylène installa ses becs de gaz dans nos rues. Ils s’allumèrent pour la première fois à Cloyes le 15 septembre 1901 et à Mondoubleau le 27 juin 1903.

Pour les alimenter, le concessionnaire eut besoin de construire, dans chaque ville, des usines à gaz.

A Mondoubleau, l’usine se situait à proximité du cimetière. A Cloyes, elle était proche de la rue Chartraine. A la Bazoche-Gouet, elle était dans le voisinage du grand moulin.

« L’urbaine Acétylène » se développa rapidement en France. Pour accompagner son expansion, la Compagnie émis régulièrement des actions. La souscription se faisait auprès d’une de ses filiales : la Banque au Comptant. Les journaux présentaient ces investissements comme des placements de bons pères de famille.

« Les actions [de l’ « Urbaine Acétylène »] dont le cours, se sont progressivement élevés, parallèlement à l’augmentation des bénéfices et des dividendes, lesquels ne sont eux-mêmes que la conséquence du développement industriel de la Compagnie, convient à tous ceux qui [..] se rendent compte que l’on peut, sans risque autres que ceux inhérents à toute chose humaine, s’intéresser à une valeur industrielle française, dépendant d’une entreprise d’utilité publique, honnêtement administrée » (La jeune garde, 28 Janvier 1903).

Avec de tels arguments et des dividendes attractifs, elle réussit à lever 8 millions de francs d’actions auprès des épargnants.

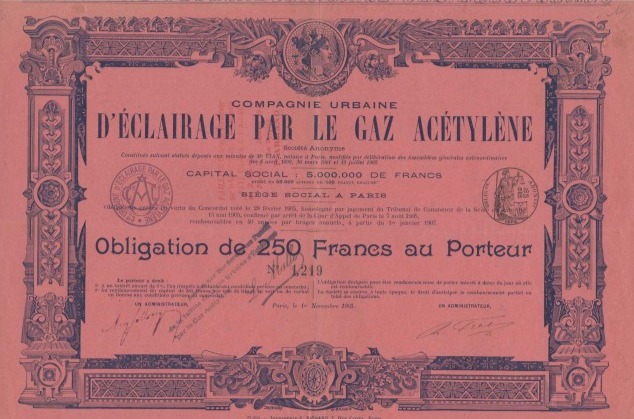

Pour financer l’installation de nouvelles usines, l’Urbaine Acétylène fit des emprunts auprès des investisseurs sous forme d’émission d’obligations.

Une nouvelle fois la presse s’enthousiasma pour ce placement : « Des obligations, qui du fait de leurs garanties municipales et de leur classement spécial, constitue un placement à revenu fixe dont la sécurité est équivalente à celle des emprunts des Villes françaises, conviennent de préférence à tous ceux qui, moins familiers avec les valeurs mobilières, désirent avoir directement en quelque sorte, sous la main, leur propre gage ».

Evidemment, ces obligations rencontrèrent un grand succès, surtout auprès des épargnants des communes où l’entreprise installait ses becs à gaz. Ces placements réussirent même à convaincre les paysans les plus méfiants !

En quelques années, l’Urbaine Acétylène signa des contrats avec une quarantaine de villes partout en France.

Cependant, l’éclairage au gaz était de plus en plus concurrencé par le développement de l’électricité en France.

Dès 1885, Bellegarde sur Valserine (Ain) et Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) se disputent le titre de première ville française éclairée à l’électricité.

Face à cette nouvelle énergie, les producteurs de gaz durent proposer d’autres usages que l’éclairage.

Prévoyant, les administrateurs de l’Urbaine Acétylène semblaient avoir anticipé cette évolution.

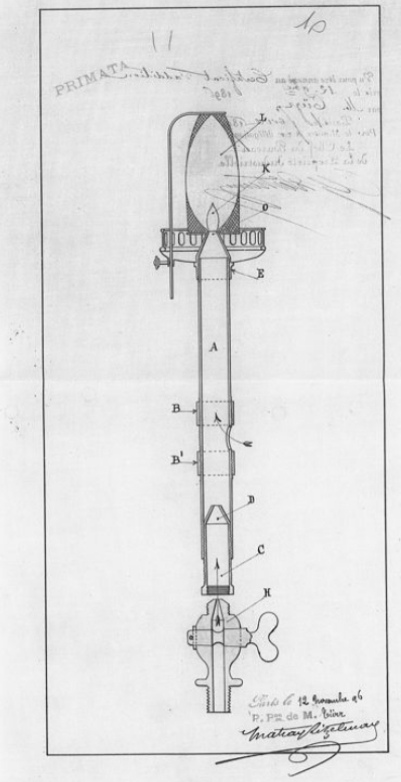

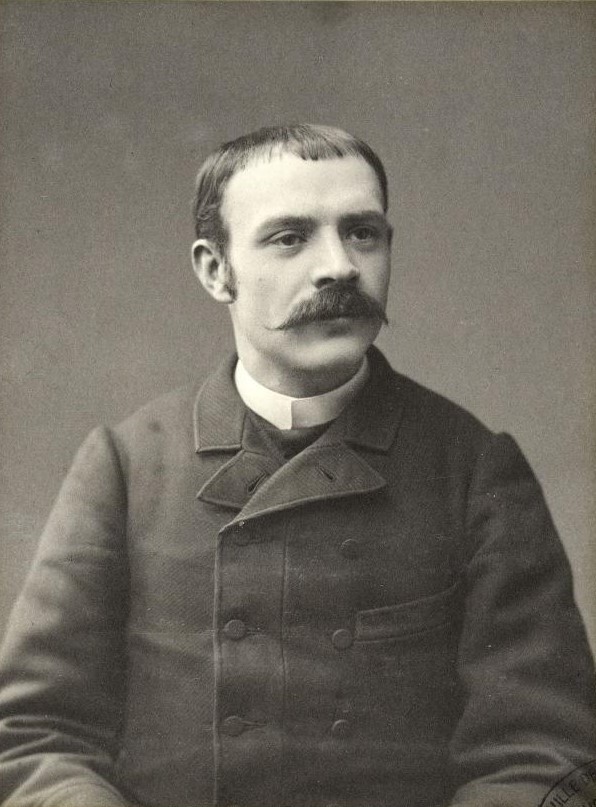

Dès 1896, Raoul Türr, président du conseil d’administration de « L’urbaine Acétylène », déposa un brevet qui proposait déjà plusieurs applications complémentaires du gaz acétylène : chauffage, fer à souder, fourneau de cuisine, poêle, chauffe-bain, chalumeau.

La diversification de leurs activités vint aussi de la création d’une nouvelle entreprise : la Compagnie des Alcools Français. Cette société produisait de l’alcool (éthylène) à partir de l’acétylène.

Une fois encore, la presse s’enthousiasma pour le lancement de cette nouvelle entreprise qui défendait la souveraineté industrielle française.

La Compagnie des Alcools Français affichait la mission de substituer au pétrole étranger un alcool chimique français dans « les applications à l’éclairage, au chauffage et à la force motrice, pour le plus grand bénéfice de l’agriculture et de l’industrie nationale ».

Encouragée par de nombreux journaux, la vente des actions de cette nouvelle société fut un nouveau succès. La souscription se faisait toujours via La Banque au Comptant, filiale de l’Urbaine Acétylène.

Or ces belles réussites, qui faisaient la fierté de l’industrie française, se relevèrent être…. une escroquerie !

C’est à l’occasion d’une brouille entre acolytes au sein de la Banque au Comptant que l’affaire éclata en 1904. Elle devint un feuilleton dont les journaux se firent l’écho.

Le premier épisode s’ouvrit sur le départ de Paris, pour quelques jours, de Raoul Türr, le président de la Banque au comptant, mais aussi l’administrateur de la Compagnie Urbaine d’Eclairage par le Gaz Acétylène et de la Compagnie des Alcools Français. Ce bon fils se rendait au chevet de son père, le général Türr.

Profitant de son absence, des actionnaires rachetèrent la banque et la fermèrent brutalement. Raoul Türr, revenu en urgence, essaya, en vain, de les faire changer d’avis.

Devant l’insuccès de sa démarche conciliante, Raoul Türr tenta une action en justice.

Des scellés furent posés sur les portes de la banque. Un administrateur judiciaire fut nommé. Il ouvrit le coffre. Sans grande surprise, il n’y avait plus d’argent. Plus étonnant, se trouvaient à la place plus de 70 000 actions de l’Urbaine Acétylène et de la Compagnie des Alcools Français !

La présence de ces nombreuses actions ne manqua pas d’intriguer.

Car la Compagnie Urbaine avait été constituée, théoriquement, avec un capital initial de 2 millions de francs en 1898. Au fil des années, la compagnie avait émis à plusieurs reprises des actions. La valeur de l’entreprise finit par atteindre 10 ou 12 millions de franc.

La présence de ces actions dans les coffres signifiait donc que le capital social de ces entreprises n’avait pas été entièrement souscrit.

Très rapidement, les fondateurs furent soupçonnés de ne pas avoir apporté les capitaux annoncés lors de la création de ces deux entreprises. La valeur de ces compagnies était, par cette manœuvre, surévaluée.

Sans argent et avec des soupçons d’irrégularité dans les comptes, l’Urbaine Acétylène et La Compagnie des Alcools Français étaient bel et bien ruinées.

Le cours des actions chuta fortement. Les valeurs des entreprises s’écroulèrent.

Finalement, le 18 septembre 1907, La Compagnie Urbaine d’Eclairage par Acétylène fut déclarée officiellement en faillite.

Des centaines d’épargnants perdirent l’argent investi.

En 1908, la justice désigna les administrateurs comme responsables de cette faillite. Elle souligna « la mauvaise foi des inculpés et leur coopération consciente à l’audacieuse entreprise d’escroquerie ». Huit personnes furent mises en cause.

La justice ne mit en place aucun dédommagement pour les épargnants qui avaient perdu leurs économies.

La plus lourde peine prononcée fut de 5 ans de prison et 3 000 francs d’amende. Elle ne fut jamais appliquée car le condamné était en fuite.

Et ce n’était pas le seul absent au procès.

Raoul Türr était lui aussi introuvable. Il paraissait être à l’origine de l’escroquerie, mais aucune condamnation ne put être prononcée contre lui. Il était en effet légalement mort depuis 1906.

Les conditions mystérieuses de son décès faisaient jaser.

Raoul Türr, après avoir écrit à ses amis son intention de se suicider, prit un soir un paquebot allant de Douvres à Ostende. Une demi-heure avant l’arrivée, une personne se présenta au capitaine du navire, affirmant avoir vu un homme à la mer. Dans l’obscurité, cet homme ne fut pas retrouvé. Bien opportunément, cet inconnu avait laissé, sur le pont, son pardessus. Ce vêtement contenait plusieurs documents attestant de l’identité supposée du disparu : Raoul Türr.

A Ostende, l’enquête fut brève. Quelques mois plus tard, le tribunal conclut officiellement que Raoul Türr était décédé. Cependant la rumeur, rapportée par plusieurs journalistes, affirma que le principal intéressé était pourtant bien vivant dans la salle d’audience pour entendre le jugement.

Officiellement décédé, Raoul Türr ne fut jamais condamné pour escroquerie. Il avait sauvé la réputation de sa famille… et sa fortune.

L’histoire judiciaire ne s’arrêta pas là pour les communes en concession avec l’Urbaine Acétylène.

La Compagnie Urbaine d’Eclairage par le Gaz Acétylène était donc en faillite. En 1912, un même repreneur fut nommé pour 30 concessions, dont celles de notre région. Il s’agissait de Georges Girou, un député de Paris qui se lançait dans les affaires. Il reprit la concession d’une vingtaine de villes dont Mondoubleau, Cloyes et La Bazoche-Gouet

A cette occasion, plusieurs communes voulurent choisir un autre mode d’éclairage pour leurs rues. Elles dénoncèrent le contrat avec l’Urbaine Acétylène

. La justice les en dissuada car les contrats que les communes avaient signés avec le premier concessionnaire ne prévoyaient pas de clause de sortie en cas de changement de propriétaire.

L’activité du concessionnaire se poursuivit. A partir de 1917, il devint difficile de se procurer du carbure de calcium. L’irrégularité du service perdura après-guerre. Ces défaillances permirent finalement aux communes de dénoncer le contrat avec le concessionnaire.

A Cloyes, le Conseil Municipal décida le 9 septembre 1921 de l’installation provisoire d’un éclairage par lampe à pétrole. Le réseau électrique sera inauguré le 11 avril 1926.

A Mondoubleau, nous n’avons trouvé que peu d’informations. Les arrêtés préfectoraux notent l’installation d’un dépôt de liquides inflammables sur le site de l’ancienne usine à gaz en 1933.

Ce dépôt, comme les usines à gaz de Cloyes et La Bazoche-Gouet, sera remplacé quelques années plus tard par des pavillons.

Aujourd’hui, seul un bec de gaz, visible à Cloyes près de la rue Chartraine, garde la trace de cette rocambolesque histoire.

Dans les brocantes et sur Internet, il est toujours possible pour quelques euros d’acheter des obligations au porteur de la Compagnie Urbaine d’Eclairage par le Gaz Acétylène. Ces papiers ne représentent plus rien. Ce ne sont que des souvenirs.

Mais après tout, qui a envie de se souvenir de cette escroquerie ?

Affiche : Société du GAZ ACETYLENE/ PARIS/ 81, RUE ST. LAZARE Pal, Jean (dit Jean Paléologue) , Musée Carnavalet, Histoire de Paris